妊娠中の栄養

お腹の中の赤ちゃんにとって、唯一の栄養がお母さんからの食事です。

だからと言って、あれもこれもダメではなく、お母さんが美味しいと感じて、楽しく食事をすることが大事です。

食事で気をつけなければいけないポイントを確認しておきましょう。

体重管理の食事について

妊娠中は、赤ちゃんや胎盤、羊水などの重さをあわせると、妊娠前より、約10キログラムの体重増加があります。

体重は増えすぎると、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などのリスクが高まりますが、最近では体型を気にして食べないことが問題になっています。

赤ちゃんはお母さんのお腹の中で、人間として必要な体、内臓、骨や歯、そして脳などを発達させて生まれてきます。栄養が不足すると、それらの発育に影響が考えられます。また、お腹の中の赤ちゃんが飢餓状態になると、成人になってからメタボリックシンドロームになるリスクが高くなります。

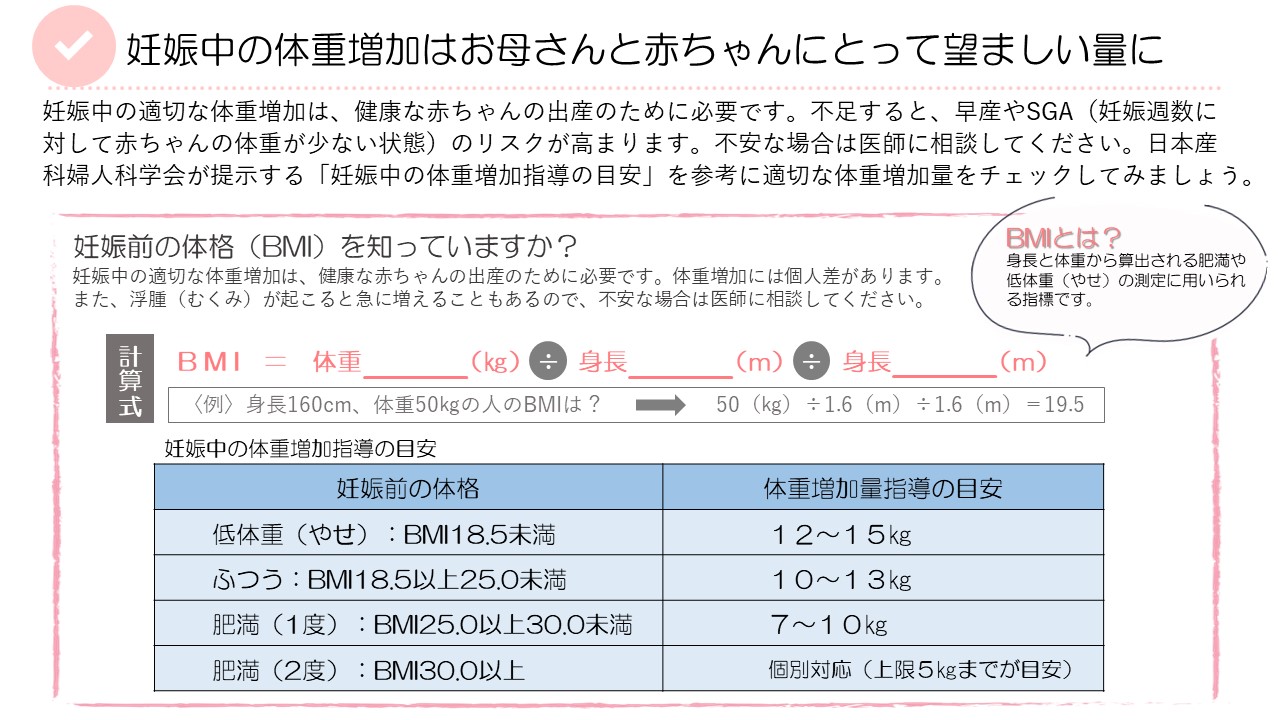

妊娠前の体型によって、妊娠時の適切な体重増加がありますので、下記の図を参照に、体重管理を心がけましょう。

若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題(厚生労働省:e-ヘルスネット)

妊娠中の体重増加は、お母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に

バランスの良い食事について

妊娠中に積極的にとりたい栄養や、注意が必要な食品はありますが、一番大事なことは食事バランスです。

食事は「主食」「副菜」「主菜」をとりいれた食事を心がけましょう。

1食に取り入れたい4つの器

副菜

野菜・海藻・きのこなどの料理(ビタミン、ミネラル、食物繊維を主とした料理)

主菜

肉・魚・卵・大豆製品などの料理(たんぱく質を主とした料理)

主食

ご飯・パン・めん類など(炭水化物を主とした料理)

汁物または副菜

野菜・海藻・きのこなどの料理(ビタミン、ミネラル、食物繊維を主とした料理)

1日にとりたい食事の量

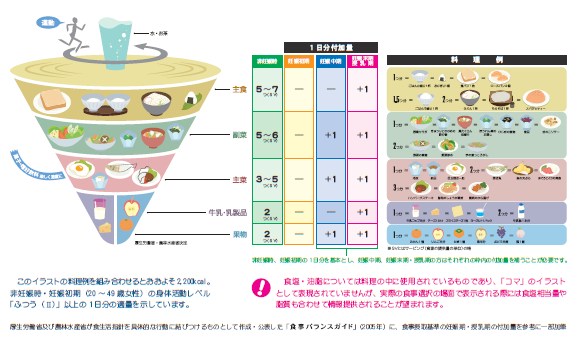

妊産婦が必要な食事量の目安は、食事バランスガイドを参照しましょう。

1日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかが一目でわかる食事の目安です。

「主食」「副菜」主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5つのグループの料理や食品を組み合わせてとれるよう、コマにたとえてそれぞれの適量をイラストでわかりやすく示しています。

妊産婦のための食事バランスガイド

妊産婦のための食事バランスガイド (PDFファイル: 4.0MB)

食物アレルギーについて

妊娠中に、赤ちゃんの食物アレルギーを気にして、食事を除去しても、赤ちゃんのアレルギーを予防する効果はないと言われています。

むしろ不適切な食事制限や除去が、赤ちゃんの成長および発達に影響を及ぼします。

偏った食事をせず、バランス良く食べましょう。

食事の注意点

貧血予防のために

妊娠中は血液量が増加し、血液を作る鉄分が不足するため鉄欠乏性貧血になりやすくなります。

動物性の食品は鉄分も多く比較的吸収しやすい鉄分なので、肉や魚をバランスよくとりましょう。

また鉄分の吸収が悪い、緑黄色野菜や海藻などに含まれる鉄分も、たんぱく質やビタミンと一緒にとることで吸収が良くなります。

主食、主菜、副菜をとりいれてバランス良く食べるようにしましょう。

| 食品 | 一食分(可食部重量) | 鉄分(ミリグラム) |

|---|---|---|

| 納豆 | 1パック(50グラム) | 1.7 |

| 小松菜 | 1株(50グラム) | 1.4 |

| ほうれん草 | 3分の1束(80グラム) | 1.6 |

| いわし | 1尾(50グラム) | 1.1 |

| あさり | 10個(36グラム) | 1.4 |

| 鶏レバー | 1食分(50グラム) | 4.5 |

【日本食品標準成分表2020年版(八訂)より】

丈夫な骨や歯をつくるために

骨や歯をつくる為に必要なカルシウムは、日本人の食事ではあまりとれていない栄養素です。

ところが、赤ちゃんの骨や歯はお母さんのお腹の中で作られるため、非妊娠時よりもさらに多くのカルシウムが必要です。

乳製品や大豆製品などのカルシウムを多く含む食品を積極的にとることはもちろんですが、カルシウムの吸収を助けるために、食事はバランス良くとりましょう。

| 食品 | 一食分(可食部重量) | カルシウム(ミリグラム) |

|---|---|---|

| 木綿豆腐 | 3分の1丁(100グラム) | 93 |

| 小松菜 | 1株(50グラム) | 85 |

| 切干だいこん | 1食分(乾20グラム) | 100 |

| ひじき | 大さじ2(乾10グラム) | 100 |

| まいわし(丸干し) | 2尾(64グラム) | 282 |

| ちりめんじゃこ | 大さじ3(20グラム) | 104 |

| 牛乳 | コップ1杯(180グラム) | 198 |

| ヨーグルト | カップ1杯(180グラム) | 216 |

| プロセスチーズ | 6Pチーズ1個(25グラム) | 158 |

【日本食品標準成分表2020年版(八訂)より】

塩分のとり過ぎに注意しましょう

妊娠高血圧症候群の予防のため、塩分をとり過ぎないようにしましょう。

目標は1日6.5グラム未満となっていますが、まずは外食や加工食品、冷凍食品の使用をできるだけ控え、料理は手作りするよう心がけましょう。

| 食品 | 一食分(可食部重量) | 塩分(グラム) |

| ウインナー | 3本(75グラム) | 1.4 |

| あじの干物 | 1枚(80グラム) | 1.4 |

| たらこ | 1腹(50グラム) | 2.3 |

| インスタントラーメン | 1袋(100グラム) | 5.8 |

| 濃口しょうゆ | 大さじ1(18グラム) | 2.6 |

| みそ | 大さじ1(18グラム) | 2.2 |

【日本食品標準成分表2020年版(八訂)より】

ビタミンAの過剰摂取等について

ビタミンAは妊婦にとって重要な栄養素ですが、過剰摂取することで先天奇形が増加することが報告されています。

普通に食事している限り、全く問題ないものですが、サプリメント等の継続的な大量摂取は避けましょう。

葉酸摂取について

葉酸は、血液を作るために必要な栄養素で、妊娠中は非妊娠時より多く必要な栄養素です。

不足すると、二分脊椎などの神経閉鎖障害が発症する可能性があり、妊娠1か月前から3か月の間は、特に気を付けて摂取して欲しい栄養素です。

葉酸は、ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜をはじめ、、果物などの身近な食品に含まれますが、調理による損失や体内にためておくことができないため、毎日摂取することが必要です。

| 緑黄色野菜 | ほうれん草、ブロッコリー、モロヘイヤ、かぼちゃなど |

|---|---|

| 果物 | いちご、みかん、キウイ、バナナなど |

| その他 | 納豆、レバー、きのこ類など |

魚介類等に含まれる水銀について

大型の魚には食物連鎖によって自然界に存在する水銀が取り込まれており、大量に摂取することは赤ちゃんに影響を及ぼすことが指摘されています。

一般的に、体内に取り込まれた水銀は徐々に体の外に出て行きますが、おなかの中の赤ちゃんは、お母さんの体の中から取り込んだ水銀をからだの外に出すことができません。

全ての魚が問題ではありませんので、注意が必要な魚の種類と量を知っておきましょう。

| 特に注意が必要でないもの | 注意が必要な魚 |

|---|---|

| キハダ、ビンナガ、メジマグロ、ツナ缶、サケ、アジ、サバ、イワシ、サンマ、タイ、ブリ、カツオ など |

キダイ、マカジキ、ミナミマグロ(インドマグロ)、ヨシキリザメ、イシイルカ、クロムツ、キンメダイ、ツチクジラ、メカジキ、クロマグロ(本マグロ)、メバチ(メバチマグロ)、エッチュウバイガイ、マッコウクジラ、コビレゴンドウ、バンドウイルカ |

1日の摂取量等具体的な内容は、下記のパンフレットをご覧ください。

(パンフレット)これからママになるあなたへ~お魚について知ってほしいこと~ (PDFファイル: 3.6MB)

食中毒に気を付けましょう

食中毒は普段の食事から気を付けて欲しいことですが、妊娠中は食中毒菌に感染しやすく、お腹の赤ちゃんに影響を及ぼすものもありますので、衛生管理には注意しましょう。

できるだけ食品の生食は避け、賞味期限内に食べること、しっかり加熱することで予防できます。

| 特徴 | 主な食品等 | |

|---|---|---|

| リステリア菌 | 食品を介して感染する食中毒菌で、塩分にも強く、冷蔵庫でも増殖します。 | ナチュラルチーズ(加熱殺菌していないもの)、肉や魚のパテ、生ハム、スモークサーモン等 |

| トキソプラズマ原虫 | 寄生虫の一種で、哺乳類鳥類の肉に寄生しています。 | 生肉、土の中、ペットのフン |

これからママになるあなたへ~食べ物について知ってほしいこと~ (PDFファイル: 2.4MB)

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント (PDFファイル: 824.6KB)

こんなトラブルはありませんか?

つわりの時は

簡単につまめるものを用意し、食べたいものを食べましょう。無理して食べるとかえって嘔吐してしまいます。口当たりがよく消化の良いもので栄養をとりましょう。

但し、妊娠中はホルモンの影響もあり、口の中のトラブルが起きやすくなる為、つわりがなくなれば、時間を決めて食べるようにしましょう。ダラダラ食いは禁物です。

便秘の時は

まず、バランスの良い食事をとることを心がけ、食物繊維の多い野菜をしっかり食べましょう。お菓子や飲み物でお腹を満たしてしまうと便になるものがありません。

また、水やお茶などの水分補給をしっかり行い、出来る範囲で体を動かすよう心がけましょう。

但し、妊娠中は自律神経の働きが変わったり、黄体ホルモンが増えて腸の働きを鈍らせたり、子宮が大きくなり腸が圧迫されて便秘になりやすくなります。

食事を気を付けても便秘が改善しない時は、お医者さんに相談し便秘薬も活用しましょう。

たばことお酒の害から赤ちゃんを守りましょう

妊娠を希望する方は、できればお酒もたばこも控えた生活が望ましいです。

妊娠がわかった時点からでも十分赤ちゃんへの影響を減らすことはできますので、たばこもお酒もやめましょう。

たばこ

たばこが赤ちゃんに及ぼす害の主なものは、たばこの煙に含まれる一酸化炭素とニコチンです。

一酸化炭素により赤ちゃんが低酸素状態になり、ニコチンが血管を収縮させて赤ちゃんへの酸素や栄養の供給を減少させます。

流産や早産、乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率も高くなりますので、お母さんの禁煙はもちろんですが、周りの家族の喫煙(受動喫煙)にも注意しましょう。

妊娠中の喫煙が及ぼす影響

- 先天奇形

- 自然流産

- 常位胎盤早期剥離

- 周産期脂肪

- 低出生体重

- 低出生身長

- 頭囲、胸囲が小さい

アルコール

アルコールは胎盤を通過しやすく、お母さんがお酒を常用すると、知能障害、発育障害を伴う胎児性アルコール症候群の子どもが生まれる可能性が高まります。また、奇形や発達遅延、中枢神経系の機能不全になる可能性もあります。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

こども部 子育て支援課

〒627-0012

京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)

電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐1156

お問い合わせフォーム

更新日:2023年11月20日