歯の健康

妊娠期~乳幼児期

乳歯は妊娠7週目ごろに芽がつくられ、妊娠4か月頃から、かたくしっかりとした歯をつくっていきます。乳歯は生後8か月頃から生えはじめ、3歳ごろまでに生えそろいます。その後数年間が最もむし歯になりやすい時期になります。また、永久歯も妊娠4か月頃に芽がつくられ、学童期までかかり、ゆっくり時間をかけてかたい歯をつくっていきます。

歯を守るためのポイント

- 妊娠中はむし歯になりやすくなります。毎日の歯磨きと、安定期には歯科健診を受けましょう。

- 妊娠中にバランスの良い食事とカルシウムをしっかりととり、健康な歯の土台をつくる。

- 生え始めた乳歯をむし歯にさせないため、歯磨き習慣と正しい食習慣をつけること。

- むし歯になりにくい口腔内環境を整えること。

バランスのとれた食事が、良い歯をつくります!!

良質のタンパク質(歯の基礎つくる)

肉、魚、卵、牛乳、とうふ

ビタミンA(エナメル質の土台つくる)

豚肉、レバー、ほうれん草、にんじん、バター

カルシウム(歯の石灰化を助ける)

ひじき、チーズ、しらす

ビタミンC(象牙質の土台つくる)

ほうれん草、みかん、さつまいも、キャベツ

リン(歯の石灰化を助ける)

米、牛肉、豚肉、卵

ビタミンD(カルシウムの代謝を助ける)

バター、卵黄、牛乳

お母さんから赤ちゃんへ虫歯はうつります

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、むし歯の原因となる細菌はひとつもありません。ところが、家族の誰か(特に母親)の口の中にむし歯菌がいると、同じ箸やスプーンで食事を食べさせたり、キスしたりしているうちに、唾液を介して知らず知らずのうちに赤ちゃんに細菌を感染させてしまいます。むし歯が多い人ほど可能性が高くなるので妊娠中からのむし歯予防が大切になります。

歯磨き習慣について~いつからどのような形ではじめるの?

| 時期 | 歯磨き習慣のポイント | |

|---|---|---|

| ステップ1 |

歯のない時期 |

お口をさわられることに慣れていきましょう。指にガーゼを巻いて、口の周りや歯ぐきをさわってみましょう。毎日繰りかえすことで慣れていきましょう。 |

| ステップ2 |

下の前歯が生えてきたら |

歯ブラシに慣れていきましょう。親や兄弟の歯磨きを見せたり、食後に歯ブラシを持たせてみたり、慣れてきたら歯ブラシを歯にあててみましょう。 |

| ステップ3 |

上の歯が生えてきたら(1歳前後) |

仕上げ磨きのスタートです。機嫌の良い時に、短時間で、痛みを与えないようにはじめましょう。ポイントは上の前歯の歯と歯のさかいめです。 |

| ステップ4 |

奥歯が生え始めたら(1歳6か月頃) |

歯磨き習慣の完成時期です。子どもは食後の歯磨きを、親は1日1回の仕上げ磨きを習慣づけましょう。仕上げ磨きのポイントは、奥歯のかみあわせの溝、歯と歯ぐきの間です。終わった後はしっかりほめてあげましょう。 |

| ステップ5 | 乳歯が生えそろったら(3歳頃) |

永久歯を守る準備を始めましょう。あごの中で永久歯が生える準備をしています。食後の歯磨き習慣の自立を促しながら8歳ごろまでは仕上げ磨きを続けましょう。むし歯ができてしまったら早めに歯科医院を受診しましょう。6歳前後で前歯の乳歯が生え変わり、6歳臼歯も生えてきます。永久歯の生え変わりを見逃さないようにしましょう。フッ素やキシリトールの活用もしましょう。 |

むし歯菌を増やさない食習慣を心がけよう!!

- 規則正しい食生活をしましょう。おやつの回数や時間を決めて、ダラダラ食べないようにしましょう。

- おやつは量を決めて食べ過ぎないようにしましょう。砂糖の多いものや酸性の強い飲み物は習慣的にとらないようにしましょう。

- 食事の時は、テレビを消したり、おもちゃをかたづけるなど食事に集中できるように環境を整えましょう。

- 一度にたくさん口に入れたり、お茶で流し込むような食べ方をせず、しっかりかむように声をかけましょう。

学童期

学童期は乳歯と永久歯の交換が始まる時期です。口の中がでこぼこして歯並びもそろっていないので、歯ブラシのあて方に工夫が必要な時期です。また、生えたばかりの永久歯は、大変未熟でむし歯になりやすい時期です。

歯を守るためのポイント

- 歯の生えている場所に応じてみがき方を工夫する。

- 永久歯を守るため、8~9歳ごろまでは保護者による仕上げ磨き(点検)を続ける。

- 好き嫌いをせずなんでも食べる食生活を。とくにあごの発達や脳の働きをよくするように、しっかりとかむ食品を食べる。

- 定期的な歯科健診やブラッシング指導、予防処置(フッ化物塗布など)を受けましょう。

こんなみがき方を工夫しましょう

1.奥歯のかみ合わせ(咬合)

かみ合わせ面に歯ブラシを当てて、細かく前後に動かす。

2.生えたての奥歯(第一大臼歯など)

隣の歯よりも背が低く、歯ブラシが当たりにくいので、ほほ側から歯ブラシを斜めに入れてみがく。

3.前歯のでこぼこしたところ

歯ブラシを縦にして、歯1本1本にブラシを当てて上下に細かく動かす。

4.前歯の裏側

歯ブラシを縦にして歯の裏側にいれ、細かく上下に動かす。

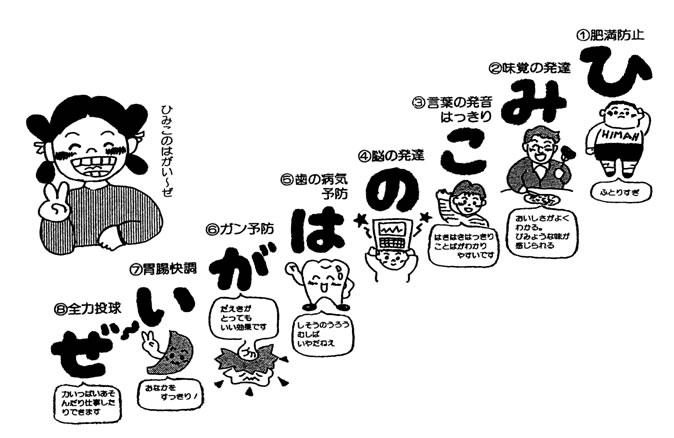

しっかりかめてるかな?かむって大事だよ!!

かまずにのみこんでしまったり、いつまでも口の中に持ったままの子どもも多いようです。食べ物をかむことは毎日の食事の中で学んでいくものです。かむ力は、言葉の発音、脳の働きなどにも影響してきます。親子一緒の食卓でお父さん、お母さんがお手本を示しながらゆったりとした時間の中で食事をとるように心がけましょう。

「よく噛む」8大効用

卑弥呼の時代は食事時間は51分、3990回も噛んだんだって。それに比べて現代の平均は11分、620回だけ。

思春期~成人期

永久歯の大部分が生えそろい、生活環境も変わるため、歯への関心が薄くなる時期です。歯磨きがおろそかになったり、夜食などで食習慣が乱れるなど、口腔内の環境も荒れがちです。この時期は、むし歯だけでなく歯周病(歯肉炎歯周炎)の危険度も高まるので、定期的な歯科健診を習慣にして、歯肉のチェックや歯石除去などのケアを心がけましょう。

歯を守るためのポイント

- 思春期はホルモンの変調や生活習慣の変化に伴い、歯肉炎がおきやすい時期です。こまめに歯肉チェックを行い、症状があれば早めに歯科医院を受診して指導を受けましょう。

- 定期的な歯科健診やブラッシング指導(歯周病予防のためのブラッシング方法)を受けましょう。

「歯周病」ってどうなるの??

歯周病は初期の状態では、なかなか気がつきにくい病気です。毎日の歯みがき時に、お口の点検をしましょう。

第1段階:歯肉炎

歯肉が腫れて出血しやすくなります。

第2段階:軽度歯周炎

歯肉の腫れが大きくなり歯肉に隙間(歯周ポケット)ができます。

歯みがきなどの刺激で出血します。

第3段階:中等度歯周炎

炎症がさらに広がって、歯を支える骨も壊されていきます。

歯がぐらついてきて、膿もでるようになります。

第4段階:重度歯周病

歯を支える骨の半分以上が破壊され、歯はグラグラで抜け落ちてしまいます。

歯周病危険度チェック

*1つでもあれば歯周病に要注意です。

- 歯肉が赤く腫れぼったくなっている。

- 固い物を食べた時や歯磨きをすると出血する。

- 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい。

- 朝起きたときに口の中がネバネバしている。

- 口臭が気になる。

- 歯と歯の間に隙間ができてきた。

- 歯が長く伸びたような気がする。

- 歯がグラグラする。

- 歯肉を押すと白い膿がにじみ出てくる。

実は「歯周病」ってこんなに怖いんですよ!

多くの日本人がかかっている歯周病ですが、症状が進むと、歯が抜け落ちてしまうばかりではなく、歯周病菌が血流にのって全身に広がり、さまざまな怖い病気を引き起こすことがわかってきました。

例えば、心臓の弁膜や内膜に炎症を起こして細菌性心内膜炎を起こしたり、血管の内壁に血栓をつくり、心筋梗塞や脳梗塞の原因になるといわれています。また、糖尿病との関係は密接で、糖尿病があると歯周病にかかりやすくなるし、歯周病菌がインスリンの働きを悪くさせて糖尿病を悪化させることもわかってきました。その他にも、誤嚥性肺炎など呼吸器疾患の原因になったり、妊婦さんがかかると、早産や低体重児の出産のリスクが高くなるなどの報告があります。

歯周病を予防するブラッシングの方法

(小刻みに)

1. 歯の先に向って、斜めに歯ブラシの毛先を当てます。歯と歯の間に歯ブラシの毛先を入れて小刻みに動かします。1本ずつ丁寧にみがきのこしのないようにみがいていく。

(デンタルクロス)

2. 歯と歯の間や歯ブラシが届きにくいところは、デンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。

(歯間ブラシ)

壮年期以降

壮年期以降は、年齢が進むにつれ歯周病やむし歯が進みやすく、喪失歯が増えます。歯を抜いたままにしておくと、歯ぐきがやせて歯が移動し、かみ合わせが悪くなります。歯の本数が少なく、かみあわせが悪いと、どんどんかむ力が弱くなり、食欲低下、低栄養状態に陥ってしまいます。また、だ液の分泌も少なくなり、なおいっそう歯周病などのトラブルが続きます。

歯を守るためのポイント

- 定期的な歯科受診をして、お口の手入れをしましょう。

- 歯ブラシだけでは口腔内の掃除が不十分になるので、歯間ブラシやデンタルフロスなどを併用してていねいなブラッシングを心がけましょう。

- だ液の分泌を促すため、唾液腺マッサージや健口体操を実践すると共に、軟らかい物ばかりにかたよらないようにして、かむことを大切にしましょう。

- 義歯や残っている歯の手入れも怠らないようにしましょう。

やってみよう!!お口の体操

1.目と口を閉じて、「ん~」と顔を縮めるように・・

2.目と口をしっかりと開けて、「あ~」と顔を広げるように・・

3.口をしっかり閉じて、空気がもれないように、ほほを左右交互に膨らます。

4.口をしっかり閉じて、空気がもれないように、ほほを両方同時に膨らませたりすぼませたり。

健口体操・唾液腺マッサージについては、次のリンクをご覧ください。

入れ歯のお手入れ

- 毎食、食後には入れ歯をはずして歯ブラシで清掃しましょう。清掃後、市販の入れ歯洗浄剤なども合わせて使うと効果的です。

- 入れ歯は乾燥や熱に弱いため、水を入れた容器で保管しましょう。

- 残っている歯にも歯ブラシをきちんとあてて、細かく動かしてみがきましょう。

- ぴったりとあっていた入れ歯も長く愛用していると調和がとれなくなることもあります。歯肉にあたって痛い、つけていて違和感がある、食べにくい、会話がしにくいなど、使いづらくなったら、がまんせずに歯科医院に相談しましょう。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康長寿福祉部 健康推進課

〒627-0012

京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)

電話番号:0772-69-0350 ファックス:0772-62-1156

お問い合わせフォーム

更新日:2018年10月29日